PR

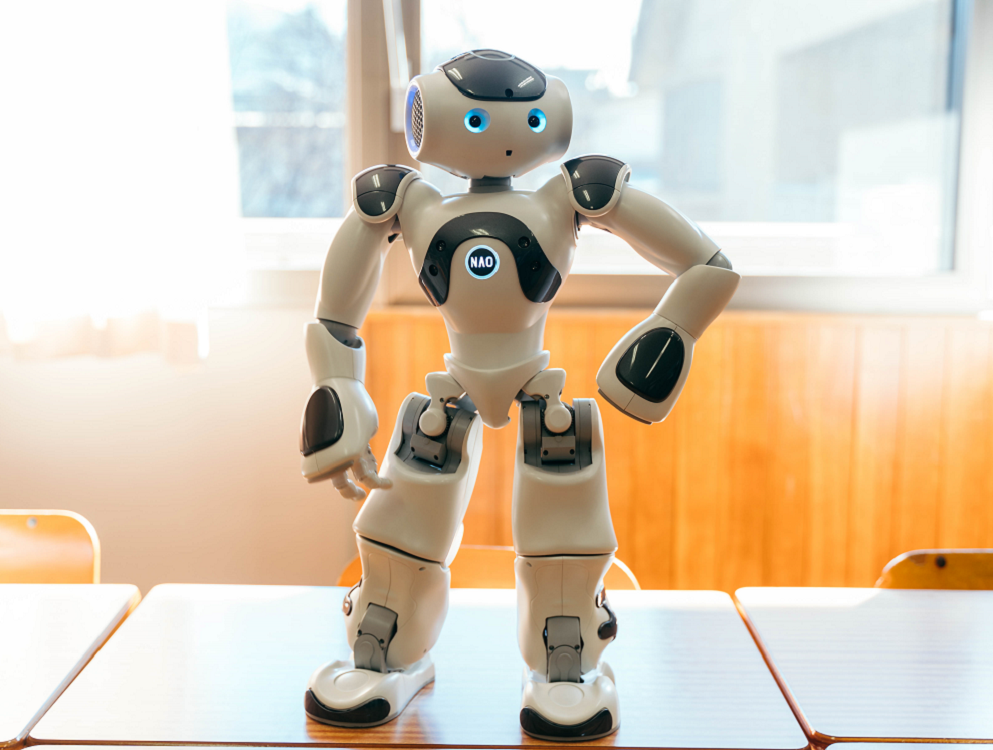

長野県にある坂城町。坂城町立坂城中学校では、通級指導教室でLink&Robo for グローイングを活用した授業を行っています。Link&Robo for グローイングとは、小型二足歩行ロボット「NAO」と一緒に学ぶことで、特別な支援が必要な子どもたちに「できる」という前向きな気持ちを育むサービスです。

坂城中学校では、このロボットをどのように学習に役立てているのでしょうか。授業の様子を見学し、授業者の大澤由美子(おおさわ・ゆみこ)先生と、Link&Robo for グローイングを特別支援学校に導入している長野県教育委員会の井坪信(いつぼ・まこと)指導主事にお話を伺いました。

PR/三菱総研DCS株式会社

ロボット「NAO」をクラスメイトに紹介する

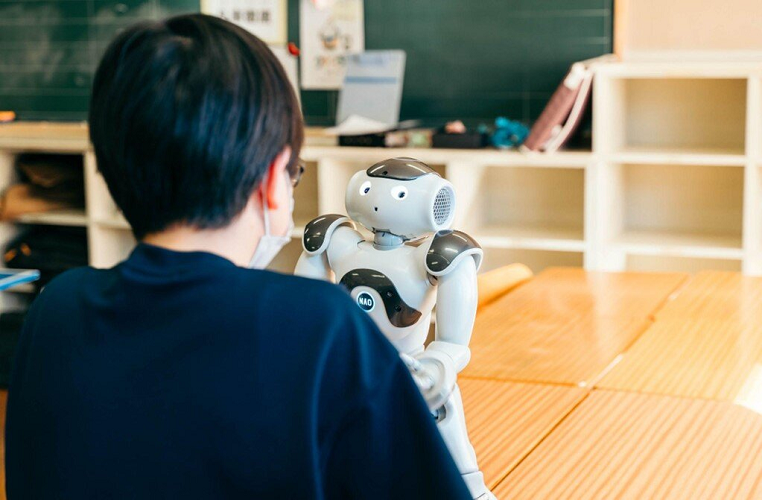

今回取材したのは、中学1年生1名に対しての通級指導教室での授業。

生徒が在籍する通常学級でNAOを紹介するための準備が行われていました。

通級指導教室で活用しているNAOを、まだ見たことがないクラスメイトに紹介する発表の機会です。生徒は、発表の場に苦手意識がありましたが、生徒自身が初めてNAOと出会ったときに「すごい」と感じた驚きを、クラスメイトにも体感してほしいという思いを持って取り組んでいました。

まずはChromebookでGoogleスライドを開き、どのような発表にするのかを整理していきます。

先生と話しながら「NAOにこんな動きをさせたらどうかな?」「フレーズは短い方が伝わりやすいかも」など、クラスメイトの顔を思い浮かべながら、全員が楽しめるような工夫を考えて進めている様子が印象的でした。

スライドでの整理ができたら、今度はリハーサルに進みます。

Link&Robo for グローイングのアプリケーションである「おしゃべり入門」を用い、フレーズの登録を行います。

「おしゃべり入門」は、任意のフレーズをワンタッチでNAOにしゃべらせることができるアプリケーションです。

例えば、クラスメイトがNAOに「ジャンプして」と声をかけたときに、「いや、壊れるので、無理です」と答えられるようなボタン設定を行っていました。

実際にNAOを動かしてみると、「やっぱりこのフレーズの方が面白い!」「こうした方がもっとクラスメイトが興味を持ってくれるかも」など、生徒から次々に新しいアイディアが生まれました。そのたびに、忘れないようにGoogleスライドにメモをとり、また設定をし直す様子が見られました。

何度も何度も試し、うまくいかなかったら修正する。

本番で実演する場面を想像しながら試行錯誤を繰り返す。

その過程の中で、生徒がクラスメイトへの配慮や思いやりを持って取り組んでいることが伝わってきました。

生徒のチャレンジを後押しするNAO

「NAOを紹介することが、在籍学級のクラスメイトとの良好な関係を築くきっかけになってほしいです」と、授業者の大澤先生は、今回の授業に期待を寄せています。

これまで、対人関係で悩んだり、思いを適切に伝えられなかったりした経験のある対象生徒。しかし、NAOを介すことによって思いやりの心や適切な行動を意識する姿が見られるようになってきたそうです。

さらに、NAOを動かす活動には、非常に前向きな気持ちで取り組めているとのこと。

「NAOを使うと、失敗しても許される環境を容易に作ることができます。何度同じことを話しかけても怒られることはありませんし、こんなこともできるのではないか、と前向きにチャレンジできます」

通級指導教室に通う生徒の中には、悩んだり傷ついたりして自信が持てず、自分の良さに気づけないまま、自己肯定感が低くなってしまう生徒もいます。

大澤先生は、「NAOを使った授業に生徒が主体的に取り組むことで、自信や自己肯定感の向上につながっていってほしいです」と語ります。

NAOだからこそできる指導

NAOは、話すことができるだけでなく、人間らしい動きができます。また、どの角度からでも目が合う設計となっており、常にアイコンタクトが取れます。その人間らしさが、生徒のモチベーションや思いやりの心を育むことにつながっているのではないかと大澤先生は言います。

NAOを導入した当初、生徒たちが握手をしたがったり、触れたがったりする傾向にあったことが印象的だったとのこと。

そうすることで生徒たちは、NAOを仲間として受け入れているのだと言います。

過去には、最初は面白半分で不適切なフレーズをNAOに話させようとする生徒もいたとのことですが、次第に「NAOはこんなことを言いたくないはず」と考えるようになり、そのような行動は自然となくなったそうです。

今回の授業でもNAOが動きやすいように机を整えたり、NAOと人が自然に会話する様子をクラスメイトに見せようとしたりする姿があり、友達のような大切な存在としてNAOに接していることが伝わってきました。

このように、生徒がNAOを仲間に迎え入れる過程で、自然に学びが生まれることが、ロボットの活用の魅力なのではないかと感じました。

さらに、「人間らしさはあるが人間ではない第三者」であることがロボットの良いところだとも大澤先生は語ります。

「通級による指導のような1対1の授業の中では、特に思春期の生徒は教師に直接言いにくいこともあります。そんなときに、NAOが第三者としていてくれることで、NAOを介して本音を伝えてくれる、ということがありました」

こうした場面を通じて、生徒の新しい一面に気づくことができる。これもまた、ロボットならではの魅力なのだそうです。

ロボットを学習に活用するために

Link&Robo for グローイングのアプリケーションには、今回の授業で使用していた「おしゃべり入門」の他にも、コミュニケーションカードを選んでロボットが発話する「アバター」や、「クイズ」など、さまざまな機能があります。

操作も簡単なので、中学生だと、「NAOをこう使ったら良いのではないか」という活用アイディアがどんどん出てくるとのことです。

だからこそ、生徒の目指す姿を明確にすることが重要であると大澤先生は言います。

また、井坪指導主事は、ロボットは使い方次第で、ソーシャルスキルトレーニングでの活用や、教科での活用など、ねらいを持った活動ができると言います。

「NAOとの出会いを『面白い』『すごい』で終わらせず、生徒の学びにつなげることが大切です。生徒にどのような変化や気づきを与えたいのか、授業者があらかじめ明確な目標を持ち、活用方法を設計したいですね」

今回の授業では、どのようなフレーズをどのような順番でNAOに言わせれば、限られた時間を最大限に生かせるかを、他者目線になって考えるプロセスが重視されていました。

このように、計画を練り、準備をする、といった、活用の前の過程が重要な点であるとのことです。

大澤先生は、自分自身が使いこなせるかを心配していたそうですが、使ってみると、操作が簡単であることや、さまざまな使い方ができることに気がついたそうです。

「いざ使ってみると、NAOに出会ったときの子どもたちのリアクションが良かったんです。使ってみないと分からなかったことなので、もっと多くの先生や生徒に触れてもらいたいです」

授業者の工夫次第でさまざまな使い方ができるLink&Robo for グローイング。子どもたちにさまざまな学びや気づきを与えてくれる、新しい支援ツールだと感じました。ぜひ一度触れてみてはいかがでしょうか。

(取材・文・撮影:森俊介(国際エデュテイメント協会))

※このページに書いてある内容は取材日(2025年1月16日)時点のものです。

声とサイン、子どもの世界を広げる、かわいいトモダチ

ロボットがいっしょに学ぶことで、特別な支援が必要な子どもたちの「できる」という前向きな気持ちを育むサービスです。

ロボットと話す・動かすことを通して、言葉を話すことによるコミュニケーションが苦手な子どもたちの自己表現をサポートします。

学校の授業では、先生とロボットがタッグを組むことで、集団への参加意欲を高めます。

Link&Robo for グローイングサービスサイト:https://www.dcs.co.jp/solution/lr_growing/

声とサイン、子どもの世界を広げる、かわいいトモダチ

ロボットがいっしょに学ぶことで、特別な支援が必要な子どもたちの「できる」という前向きな気持ちを育むサービスです。

ロボットと話す・動かすことを通して、言葉を話すことによるコミュニケーションが苦手な子どもたちの自己表現をサポートします。

学校の授業では、先生とロボットがタッグを組むことで、集団への参加意欲を高めます。

Link&Robo for グローイングサービスサイト:https://www.dcs.co.jp/solution/lr_growing/

【Link&Robo for グローイングに関するお問い合わせ】

三菱総研DCS株式会社 データテクノロジー部 Link&Robo担当 robocomm@dcs.co.jp

※Aldebaranの小型二足歩行ロボット「NAO」を活用し、三菱総研DCSにて独自にサービス提供をしています。

※「NAO」はAldebaranの登録商標です。