-

「ほかの学校の特別支援学級では、どんな一日を過ごしているの?」

「となりの学校の先生は、どんな工夫をしているのかな」

そんなことを、考えたことはありませんか?

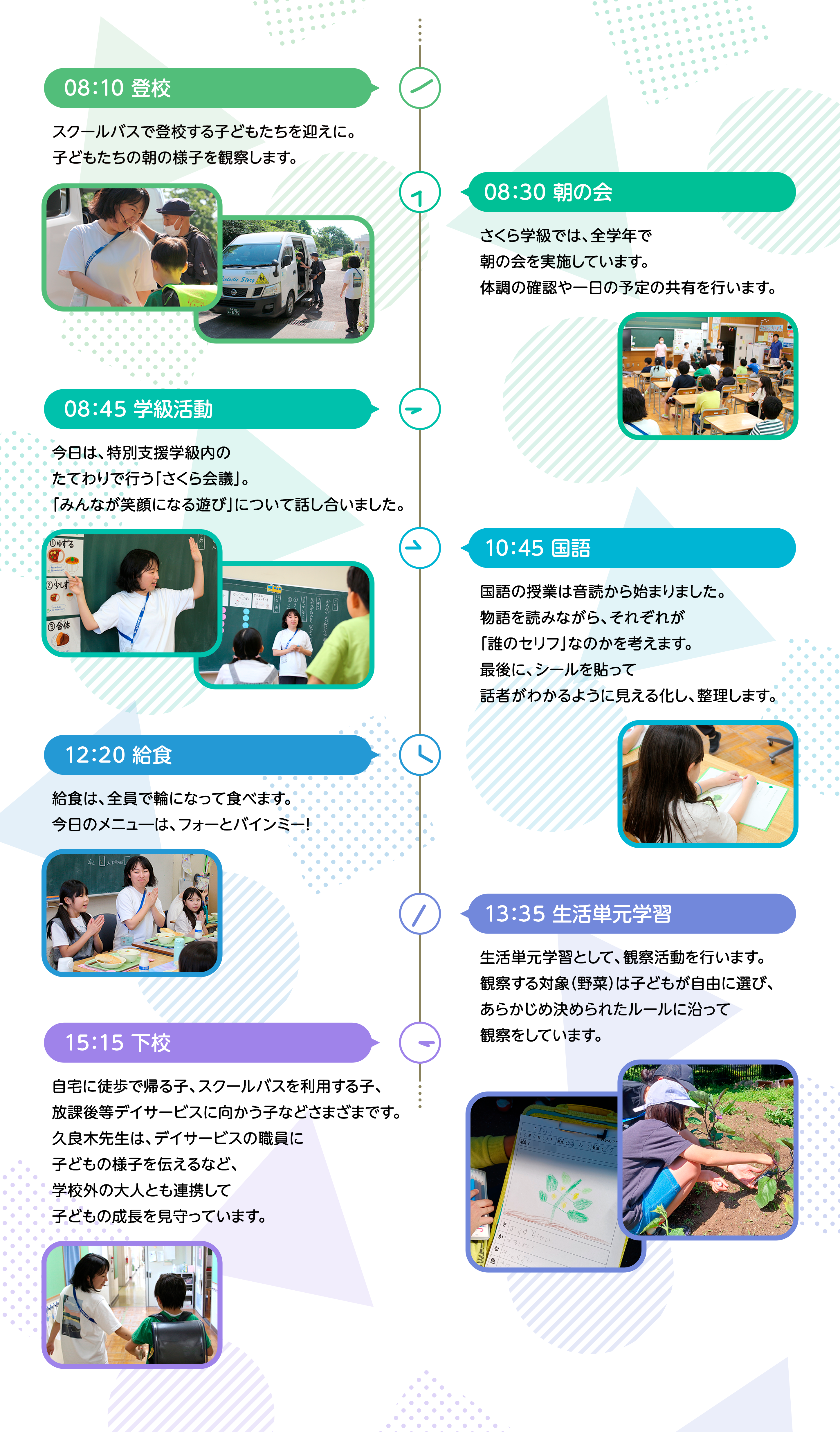

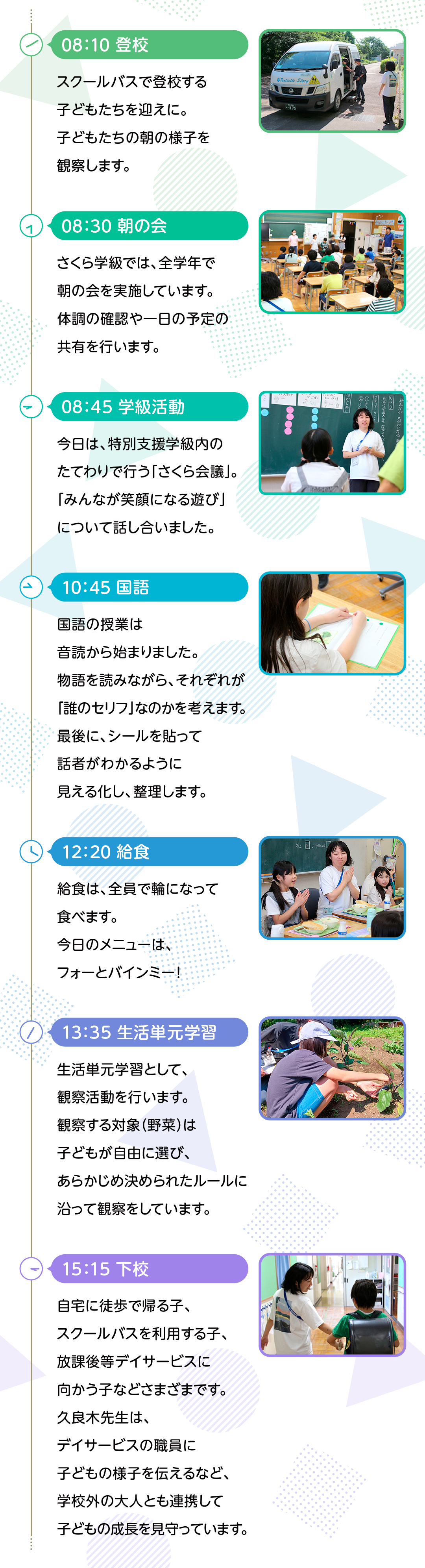

本記事では、東京都小平市立小平第五小学校の特別支援学級に密着し、登校から下校までの一日の様子をタイムスケジュール形式でご紹介します。

また、4年生の生活グループを担当している久良木遥菜先生に、日々実践している"ちょっとした工夫"や、子どもと接するときに大切にしていることについてもお聞きしました。そして記事の終わりには、東京学芸大学教職大学院の増田謙太郎先生に小平第五小学校での取り組みについて専門家の視点から解説していただいています。

※このページに書いてある内容は、取材(2025年6月5日)時点のものです。

小平第五小学校「さくら学級」と久良木先生の紹介

さくら学級には27名の児童が在籍しており、5名の教員が連携して児童の学びを支えています。

久良木先生を含む2名の教員が、4年生10名の生活グループを担当しています。

【久良木遥菜先生プロフィール】

小平市立小平第五小学校 さくら学級(知的障害特別支援学級)4年生の生活グループを担当。

教員8年目。子どもたち一人ひとりに寄り添った実践を続けています。

さくら学級の、とある一日

久良木先生の指導のポイント

子どもたちをあたたかな笑顔と優しさで包み込む久良木先生。

そんな久良木先生に日々の指導で意識しているポイントについて、お話を伺いました。

ポイント①: 安心できる環境づくり

まず先生がポイントとして挙げたのが「安心できる環境づくり」。「教室が子どもたちにとっての安心・安全の基地になるように心がけています」と久良木先生は話します。実際の教室では、登校に不安のある子どもに配慮し、教室内には休憩スペースとしてテントや個別学習スペースが設けられていました。さらに、遮光カーテンやイヤーマフなども取り入れ、視覚や聴覚への刺激に配慮した環境づくりが徹底されていました。

授業の中でも、時間の感覚をつかみやすくするために、タイマーを活用したり、授業の流れを毎時間「①→②→③」といった形で黒板に書いたりするなど、「見える化」を意識した支援が行われています。集中のためのグッズや小道具も自由に使えるようにしており、「自分のペースで落ち着いて学べる」空間が、子どもたちにとっての居場所となっています。

また、さくら学級の教室には、子どもたちの発想から生まれた「がまくんの家」があります。これは、国語の授業で扱った物語文に登場する家をもとに作られたものです。

「子ども自身が空間づくりに関わることで、教室が単なる"憩いの場"にとどまらず、"自分たちの教室"という意識を高めることをねらいとしています」と久良木先生は話します。

そのほかにも、教室内には授業で作成した作品や係活動の掲示など、子どもたちが主体的に環境作りに関わったことが伝わってくる箇所が随所に見られました。こうした取り組みを通して、教室への愛着や安心感が育まれ、子どもたちはより意欲的に学校生活を送ることができているのかもしれません。

ポイント②:子ども自身が決められるように

安心できる環境を整えたうえで、久良木先生が大切にしているのが、子どもたちが「自分で選ぶ」「自分で決める」経験を積み重ねられることです。

「知的障害特別支援学級では、子どもたち自身が選択・判断することはなかなか難しいかもしれません。しかし、できるだけ自分たちで決められる機会を多く用意するようにしています」と久良木先生。

取材当日の学級活動の時間では、単に多数決で決めるのではなく、複数の意見を引き出しながら、全員が納得できる決め方をしていました。

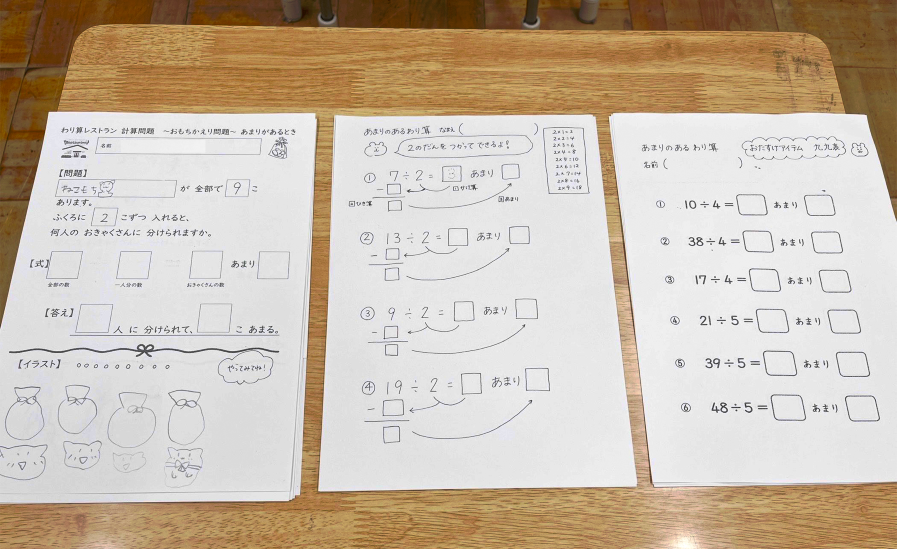

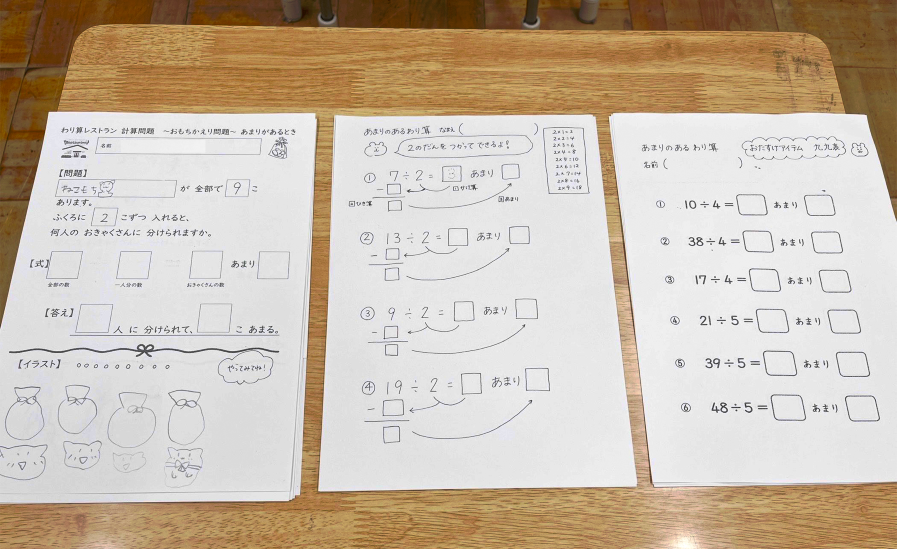

また、生活単元学習の時間でも、育てている野菜の観察において、「どの野菜を選ぶか」「どう描くか(外で観察しながら描くか、教室で写真を見て描くか)」といった点も、子どもたち自身が選んでいました。その際、活動の選択肢を視覚的に示し、「今日はどちらをやってみる?」といった声かけを通して、子どもの自己決定を支援していました。

ポイント③: やる気を出す工夫

久良木先生が担当する学級には、登校に不安を感じる子どももいるそうです。そんな子どもには、登校したいという気持ちを引き出す工夫として、「ご褒美」を取り入れています。「最初の一歩として、とても有効なんです」と久良木先生。

例えば、工作が好きな子には『登校できたらシールがもらえる⇒シールを集めると段ボールがもらえる⇒段ボールハウスに装飾を増やせる』といった、ご褒美の仕組みを用意したそうです。「ご褒美としてもらったはずの段ボールで、教室に安心できる場所を自分の手で作っていくことは、単なるご褒美ではなく、教室を自分の居場所だと感じるための道のりそのものを体験できるプロセスでもあったと思います」と久良木先生は話します。

このような取り組みにより、徐々に登校日数が増え、学校生活への意欲も高まるなど、子どもに前向きな変化が見られるようになったそうです。最終的には、ご褒美がなくても自主的に登校できるようになり、行動の習慣化へとつながっていきました。

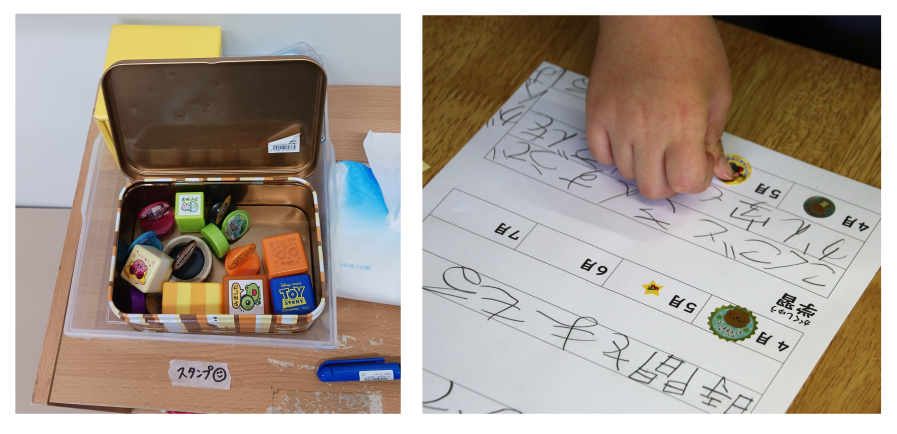

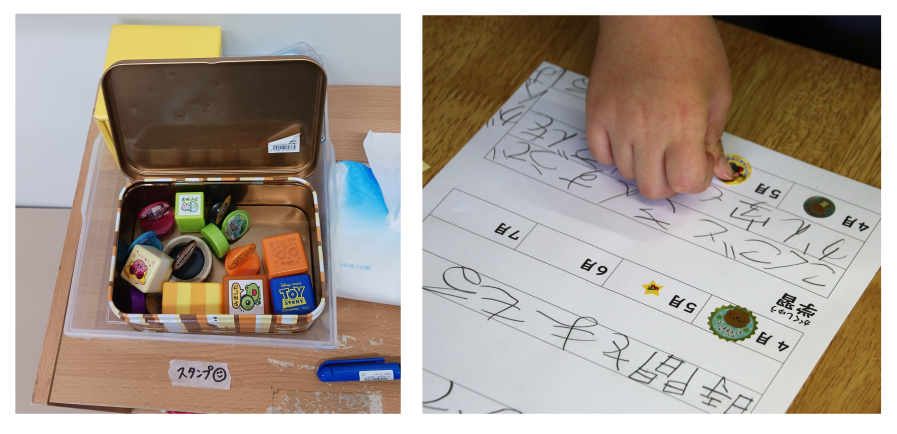

また、課題や係の仕事を自分で「できた」と思えたときのために、シールやスタンプを用意しています。

取材当日の生活単元学習の時間でも、子どもたちが完成させた観察用紙にスタンプを押してもらう様子が見られました。

さらに、係活動の振り返りでは、「みんなから見てどうだった?」「自分ではどう感じた?」という2つの視点からふり返ることで、自分の行動を客観的に見つめ直すことにつなげているそうです。「もう少し頑張れたかなと思ったときには、自分で考えてシールを貼らなかったり、次の月に頑張ってからシールを貼ったりする児童もいます。責任感や自己評価の力にもつながっています」と久良木先生は話してくれました。

▲課題や係の仕事を自分で「できた」と思えたときに、シールやスタンプがもらえるようにしている。

▲課題や係の仕事を自分で「できた」と思えたときに、シールやスタンプがもらえるようにしている。- 増田謙太郎先生の「そこがポイント!」

-

特別支援学級は「〇〇ができない」子どもたちが学ぶ場所だと思われていないでしょうか。

「〇〇ができないから特別支援学級で学ぶ」

これでは、特別支援学級はとてもネガティブな学びの場になってしまいます。

久良木先生の実践は、このネガティブな特別支援学級の見方を大きく変えてくれるものです。

「安心できる環境づくり」の実践(ポイント①)は、これは「安心できる環境だったら、子どもたちは学ぶことができる」ということになります。 「できる」ことに着目するのはポジティブな視点です。子どもが安心して学べる環境を保障したうえで、子ども自身が決められるように(ポイント②)できる場面を設けて達成感を引き出したり、やる気を出す工夫(ポイント③)をして動機づけをしたり、一日を通して子どものポジティブな面を引き出す指導や支援を行っています。 「特別支援学級の一日」とは、いかにして「子どもたちのポジティブな面を引き出す一日」にするかといえるのではないでしょうか。

【増田謙太郎先生プロフィール】

東京学芸大学教職大学院准教授。

特別支援教育や授業のユニバーサルデザイン等が専門。