- Pointこの記事のポイント

-

- 授業中におしゃべりをする児童への指導

- 行動観察と知能検査によるアセスメント結果の解釈

- アセスメント結果をもとにした指導目標と内容の設定

ここでは、行動観察と知能検査の結果をもとにした自立活動の指導例について述べていきます。

自立活動の概要については、本サイトの「自立活動」を参照してください。

児童の様子

【コウタさん】

- 授業中におしゃべりをする

- 先生や他の児童と話すことや一緒に遊ぶことを好む。電車等の乗り物が好き

- 相手が傷つくような言い方をしてしまうことがある(思っていることを言葉で伝えるのが苦手)

小学4年のコウタさんは、通常学級に在籍し、通級による指導(発達障害・情緒障害)を受けています。通級形態は自校通級で、指導時間は週に2単位時間(社会性の学習、国語の内容を取り扱う学習)であり、いずれも3~5名の小集団の指導形態になります。通常学級には、38名の児童が在籍しています。

コウタさんは、通常学級での授業場面で、授業の内容とは関係のないおしゃべりをすることが多く見られます。コウタさんのおしゃべりが始まると、他の児童もおしゃべりをするようになり、授業を中断せざるを得ない状況になります。一方、コウタさんは、通級指導教室では、授業中におしゃべりをする様子は見られません。

コウタさんの通常学級での授業中のおしゃべり(行動問題)を減らし、適切な行動を増やすために、通級による指導ではどのような自立活動の指導を行えばよいのでしょうか。

How to(どうしたら)の前に、Why(なぜ)を考えることが大切です。なぜ、コウタさんは授業中におしゃべりをするのでしょうか。

通常学級の担任の先生は、コウタさんのおしゃべりについて、通級担当の先生に相談しました。通級担当の先生は、通常学級でコウタさんが「なぜおしゃべりをするのか」というおしゃべりをする「目的(機能)」を推定するために、応用行動分析学(Applied Behavior Analysis: ABA)に基づいたABC分析を行うことにしました。

ABC分析については、「行動観察によるアセスメント」を参照してください。

行動観察によるアセスメント

①と②のような行動観察を複数回行い、同様の結果が見られた場合は、おしゃべりの目的(機能)を推定します。行動の目的(機能)を推定するためには、行動観察だけでなく、関係者(担任の先生等)へのインタビューを実施することも有効です。

今回のコウタさんのケースでは、以下の2つの目的(機能)が推定されました。

- 担任の先生と関わること

おしゃべりをする前は、担任の先生との関わりがなく、おしゃべりをした後は、毎回担任の先生から注意をされていて、注意を受けることで先生と関われている状況になっていました。

また、コウタさんは担任の先生から個別指導を受けているときは、課題を遂行できていました。このことから、コウタさんはおしゃべりをすることにより、「担任の先生と関わること」という目的(機能)を果たしていると考えられました。

- 難しい課題から逃れること

コウタさんがおしゃべりをする前は、コウタさんにとって理解や表出が難しい課題(算数の文章問題、国語の作文課題等)が提示されており、おしゃべりをした後は、その課題をしなくても済んでいる状況になっていました。このことから、おしゃべりは、「難しい課題から逃れること」という目的(機能)も果たしていると推定されました。

また、おしゃべりが見られない場面の行動観察の結果から、担任の先生が全体に指示を出している場合でも、活動がルーティン化されており、見通しをもちやすい活動(給食準備)では、おしゃべりは起こりにくいことが推測されました。

知能検査によるアセスメント

指導にあたる児童が知能検査を受けている場合は、その結果も考慮して考えられると、より良いです。知能検査の結果をどのように解釈するのか、コウタさんの例をもとに説明します。

なお、知能検査の実施には専門的な知識や理解が必要です。知能検査を行う必要がある場合には、専門家の先生や職場の先輩教員に相談してみましょう。

【コウタさんの知能検査(WISC-Ⅳ)結果】

全検査IQ: 97(90%信頼区間:92-102)

- 言語理解指標: 84(79-93)

- 知覚推理指標: 122(112-127)

- ワーキングメモリー指標: 103(96-109)

- 処理速度指標: 81(76-91)

知能検査の結果を見るときには、まず以下の2つのステップで確認をします。

- 全検査IQの数値を見る

全検査IQの数値を見て、指導にあたる児童が同じ月齢の子と比較して、どのくらいの知的発達の水準なのかを見ます。 - 4つの指標得点の数値を見る

4つの指標得点(言語理解・知覚推理・ワーキングメモリー・処理速度)の数値を見て、個人内差(指導にあたる児童のなかで高いか低いか)と、指導にあたる児童が同じ月齢の子と比較してどのくらいの水準かを見ます。

この観点でコウタさんの結果を見てみると、以下のような特徴を見出すことができます。

コウタさんの特徴

- 全検査IQの記述分類は「平均」

コウタさんの全検査IQは、年齢相応の水準になりますが、コウタさんの中で得意な能力と苦手な能力に差が見られるため、全体的な知的発達水準の解釈は、慎重に行う必要があります。 - 言語理解指標の得点よりも、知覚推理指標の得点のほうが高い

視覚による理解力・推理力が高い(同年齢の他の児童と比較して、高い能力がある)といえます。絵や図、映像等の視覚的な情報を理解する力が高いことが推測されます。

言語による理解力・推理力は低いようです。言葉を使って考えたり、表現したりする力が弱いこと、語い知識(言葉の数・種類)や一般的知識(学級・学校、社会のルールの理解等)が不足していると推測されます。 - 処理速度指標の得点が低い

単純で機械的な作業をすばやくすることが苦手(同年齢の他の児童と比較して、低い能力である)なようです。作業速度はマイペースで、筆記スキルに弱さが見られます。 - 聞いたことを短期的に覚える力は年齢相応の水準

これらの特徴からは、次のような状況を推察することができます。

コウタさんは、授業中に先生の話(説明)を聞いて、一時的に覚えておくことはできますが、話の内容の一部が理解できないことや捉え違えていることが予測されます。絵や図等の視覚的な情報を添えると理解しやすくなると考えられます。

また、コウタさんが苦手な作文課題では、課題を行う前に語句リストを渡したり、作業時間を十分に確保し、最初に課題終了時刻を知らせたりすると、取り組みやすくなると考えられます。同様に、算数では用語リストを使用すると良いです。通常学級場面でこれらのリストを使用する場合は、必要だと思われる他の児童も活用したり、学級全体で活用したりすることも考えられます。

さらに、語い知識の弱さから、自分の考えを上手く言葉で表現できない状況があると予測されます。また、一般的知識の弱さから、学級のルールを正確に理解していないことや、状況に応じた行動を理解していないことがあると思われます。

アセスメント結果をもとにした指導目標と内容の設定

行動観察と知能検査によるアセスメント結果から、具体的な指導目標と内容を検討していきます。

行動観察の結果から、コウタさんが授業中におしゃべりをする目的(機能)は、担任の先生と関わること、難しい課題から逃れることであると推定されました。

また、知能検査の結果から、語い知識が不足していること、学級のルール(状況に合った行動)を理解していないことがあると推測されました。

(指導目標Ⅰ・Ⅱ)

実際の場面(例:通常学級での授業場面)で状況に合った行動ができるようになることを想定し、通級指導教室では類似した場面(シミュレーション)で、適切なスキルの習得と活用を指導目標に設定します。

通級担当の先生は、コウタさんと一緒に「説明の後に分からないことを質問する」「先生が説明をしているときは静かに聞く」というめあて(指導目標)を作成しました。先生に質問することは、「担任の先生と関わること」「難しい課題から逃れること」の機能を有しており、おしゃべり(行動問題)の代替行動にあたります。

通級指導教室では、通常学級の場面を想定し、質問カードを複数用意しました。その後、状況によってどの質問カードが使いやすそうか、コウタさんが考える機会を設け、言い方等を自分用にカスタマイズしました。

また、授業中に、授業内容とは関係のない話をすることによって、クラスの友達はどのような気持ちになるか、学習できない状況が続くと、自分やクラスの友達に、どのようなデメリットが生じるかを考える時間を設けました。

指導目標を設定したら、それをいつ、誰が、どのように評価するか、ということも決める必要があります。特に、知的障害のない児童生徒の場合は、指導目標が達成できたかどうかを、先生が分かるだけでなく、児童生徒が分かることも重要です。前述のめあてが守れた授業は、通常学級の担任の先生、通級担当の先生が時間割表に、コウタさんが好きな電車シールを貼って、「コウタさん、上手に質問ができたね。静かに授業を受けられたね」等、言葉でも褒めるようにしました。そして、一週間でたまった電車シールの数に応じて、通級指導教室でのお楽しみ時間が決まる(例:〇〇先生と一緒に□□□(コウタさんが好きな活動)で△分遊べる)、という約束をコウタさんとし、そのことを時間割表に記入しておきました。

この指導を「自立活動」(6区分27項目)の視点で見てみると、「6 コミュニケーション」の項目(5)を中心とした指導になります。

6 コミュニケーション

(5)状況に応じたコミュニケーションに関すること

相手や状況に応じて,適切なコミュニケーション手段を選択して伝えたりすることや,自分が受け止めた内容に誤りがないかどうかを確かめたりすること

場や相手に応じて、主体的なコミュニケーションを展開できるようにするためには、この項目の内容と「2 心理的な安定」や「3 人間関係の形成」等の区分に示されている項目の中から必要な項目を選び、それらを相互に関連させて具体的な指導内容を設定することが大切です。

また、授業中分からないことがあったときに、自分から先生に質問するという指導目標は、「3 人間関係の形成(4)集団への参加の基礎に関すること」にも該当します。

3 人間関係の形成

(4)集団への参加の基礎に関すること

集団の雰囲気に合わせたり,集団に参加するための手順やきまりを理解したりして,遊びや集団活動などに積極的に参加できるようになること

特別支援学校 教育要領・学習指導要領解説 自立活動編(平成30年3月公示) 第6章より引用

通常学級の授業中におしゃべりをするコウタさんの状態と周囲の児童への影響を考えると、「先生が説明をしているときは静かに聞く」ということも、集団学習場面で大事なスキルになります。

「先生に分からないことを質問する」という指導目標のみだと、その目標を評価する機会がない場合も考えられるため、そのような視点でも「先生が説明をしているときは静かに聞く」ことも指導目標として設定すると良いと思います。

(指導目標Ⅲ)

通級担当の先生は、「語句リストやイメージマップ等を活用して、自分の考えを文章で表す」というめあて(指導目標)を作成しました。これは、おしゃべり(行動問題)の予防的対応にあたります。

通級による指導では、自立活動の時間における指導を行います。その際、児童生徒によっては、教材として作文(国語の内容)を用いる場合も、主な指導目標は自立活動の目標になります。したがって、自立活動の区分・項目に該当する内容を用いて、具体的な指導目標を設定します。

コウタさんは、語い知識は不足していますが、絵や図等の視覚的な情報を理解することや、それらをもとに考えることは得意です。

そのため、作文課題では、語句リストを用いたり、書く内容をイメージしやすくするために、写真や映像、イメージマップ等の思考ツールを使用したりといった手だてが有効だと考えられます。

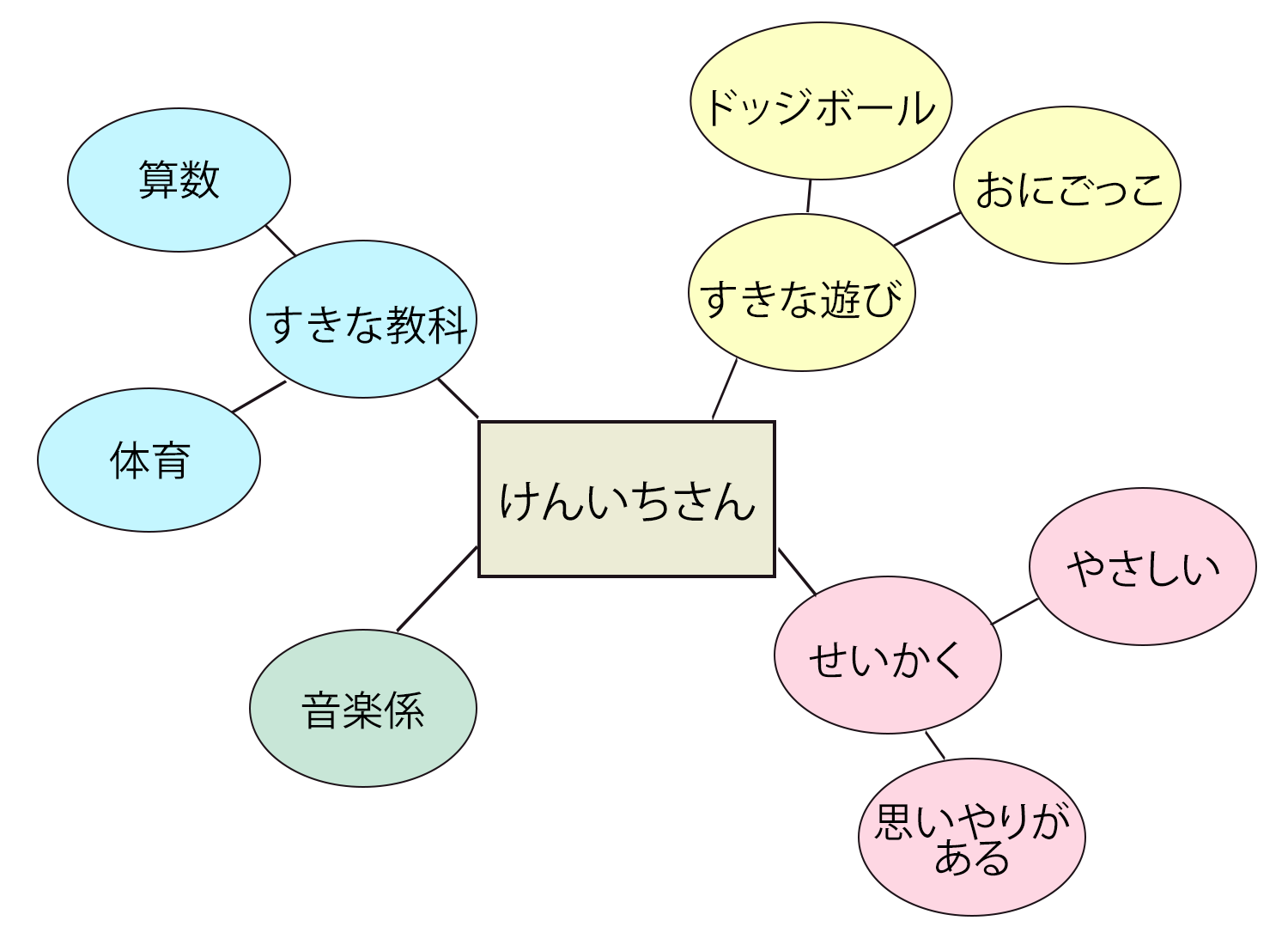

例)イメージマップの活用

- テーマを設定する(作文のテーマ例:友だちの良いところを紹介する)。

- そのテーマについて、思い浮かんだことを周りに書いていく。

最初は、先生と一緒に語句・用語リストやイメージマップ等を活用し、少しずつ一人でも活用できるようになることを目指します。

これらのツールを活用し、文章を作成することで、より詳しい説明文が書けるようになったり、表現豊かな感想文が書けるようになったりすることが予測されます。このとき、そのことをたくさん褒めることも大切です。児童生徒の学習意欲と自信にもつながります。

また、活動をルーティン化させることで、コウタさんは見通しをもちやすくなります。そして、語句・用語リストを使うタイミングを予測できるため、苦手な作文課題、文章問題に取り組みやすくなると考えられます。

この指導を「自立活動」(6区分27項目)の視点で見てみると、「環境の把握」の項目(2)を中心とした指導になります。

4 環境の把握

(2)感覚や認知の特性についての理解と対応に関すること

一人一人の感覚や認知の特性を踏まえ,自分に入ってくる情報を適切に処理できるようにするとともに,特に自己の感覚の過敏さや認知の偏りなどの特性について理解し,適切に対応できるようにすること

特別支援学校 教育要領・学習指導要領解説 自立活動編(平成30年3月公示) 第6章より引用

コウタさんのように、学びやすい方法を実践的に理解することは、自分自身の認知の特性を知り、他の学習や様々な場面でどのように用いれば良いのかを学ぶことにつながります。

児童生徒一人ひとりの認知の特性に応じた指導方法を工夫し、苦手なことを少しずつ改善できるよう指導するとともに、得意な方法を積極的に活用するよう指導することも大切です。

自己の感覚の過敏さや認知の偏りの特性を理解し、適切に対応できるようにするためには、この項目の内容と「2 心理的な安定」「3 人間関係の形成」「5 身体の動き」等の区分に示されている項目の中から必要な項目を選び、それらを相互に関連させて具体的な指導内容を設定することが大切です。

自立活動の指導形態は、①自立活動の時間における指導と、②学習や日常生活全般の中で行う指導、という2つの形態があります。

通級による指導での「自立活動の時間における指導」と通常学級での「学習や日常生活全般の中で行う指導」は、連続性をもたせることや、通常学級で指導効果が現れやすいように、指導目標、指導内容(指導方法、教材・教具の使用等)、評価方法を考えることが重要です。

■監修・著

岩本佳世(いわもと・かよ)

愛知教育大学 講師